Li paesi de donde li leverieri fanno bene in Roma Circa alli paesi dove nascono li leverieri e che in Roma fanno bona prova de correre son questi: li Veronesi, li forlani massimamente quando son grandi; li mantuani fanno alcuna volta bona reuscita in Roma, massime quelli che nascono alli confini de Verona, e questo e per allevarsi in quelle campagnie; 'ma li cani mantuani sono per il generale fossi2 li leverieri d'Urbino soglino quando son grandi fare bene in Roma; circa alli leverieri della Marca, se dice che per avere li cacciatori de quelli lochi comodità di avere cani turchi, per rispetto de per questo se ne son fatte razze assai e ne escano assai buoni leverieri, e massime quelli che son bastardi di can turchi; e similmente fanno quelli di Abruzzo; e li leverieri di Puglia quando son grandi riescono molto buoni in le campagnie di Roma; circa fuore d'Italia, li leverieri d'Inghilterra fanno benissimo in Roma; e perché in Inghilterra sono di sorte de leverieri, una che si chiamano dogi5, e questi quando sono legieri alcuna volta riescano corridori, ma per il generale son cani da mordere; ma li veri leverieri~,questi radissime volte fallano che non siano corridori e mordenti; li leverieri franzesi per il generale son cani pesanti e mordenti, ma quando son leggieri riescano corridori; li leverieri di Piccardia e di Normandia sogliono riuscire perfetti e massime quelli che son grandi, per le campagnie di Roma; li leverieri di Bcrtagnia questi sogliono essere sempre buoni cioè corridori e mordenti, e massime quando son leggieri; li leverieri di Spagnia li chiamano galgi; quando ne viene alcuna volta in Roma, e che siano di mezza taglia, riescano buoni, ma per il generale son tutti piccoli; li cani de Irlanda sogliono essere tutti cani possenti e più presto da mordere che corridori. Resta a dire di cani turchi e schiavi7 circa alli cani turchi, questi quando son veri turchi, e siano grandi, riescano in Roma perfetti; circa alli schiavi questi sogliono avere del villano, ma quando se ne ttuova alcuno che abbia del leverieri, alcuna volta son honi, e questo è per essere il ben montagnoso.

Come vogliono essere li bracchi per servire in Roma Adesso se dirà delli bracchi; e perché questi non hanno a servire a correte né a bellezza, come li leve-rieti, per tanto se dirà solo di qual paese de Italia fanno buona reuscita in le campagnie di Roma, e poi si dirà delli bracchi francesi.

Se dice adunque che chi vuole copia di bracchi per adoperarli in le campagnie di Roma, in la Toscana e in lo ducato d'Urbino se ne trovano assai e buoni, e questo viene che li villani di questi paesi per il generale son tutti cacciatori, e per questo in Roma fanno buonissima reuscita; è ben vero che in la Marca e in quel di Perugia e in la Città di Castello se ne trovano ancora delli buoni, ma non tanta quantità. Ma se ha d'avertire che chi vuole adoperare li bracchi in Roma, ogni anno li ha da rinovare, e la causa è questa: che in nel paese di Roma non se li fa mai piacere alcuno se non per disgrazia8, anzi ad ogni morte de fiera sempre si batteno" talmente che si non son più che buoni se ributtano ; e ancora perché le caccie di Roma sono lontane e li bracchi de li sopradetti paesi non vi sono avezzi, e ancora perché li porci salvatici ne amazzano assai, e ne amazzano assai li mastini; per tanto è necessario ogni anno renovatli per averli buoni; circa albi bracchi franzesi se dice che in le campagnie di Roma son buoni quelli che in Francia non ne fanno molta stima, e la causa è questa: che in Francia se adoperano li bracchi a correre a forza, o vero dentro le tele",e quelli bracchi se stimano assai in Francia che seguitano le fiere sino alla morte; e in Francia fanno questa caccia de amazzare li cervi a forza con li bracchi, per avere li paesi atti a tale caccia; e questa tal sorte di bracchi li chiamano can correnti, e per questo quando in li paesi di Roma non seguitano molto, allora son migliori, perché tal sorte de bracchi son di natura che per tristi che siano sempre seguitano le fiere assai; per tanto come si è detto quelli bracchi che in Francia non seguitano molto, in Roma son buoni; ma li bracchi in le campagnie di Roma sempre si perdono, e questo adviene per essere il paese forte e mal atto a ricuperarbi, e come li bracchi restano in campagnia, subito li mastini che stanno in guardia de li bestiami li amazzano, o veto li villani li robbano, sì che con tutta la diligenzia che si faccia per conservarli, sempre si perdano; li bracchi, per adoperarli in le campagnie di Roma, vogliono essere di mezza taglia, per avere del leggieri, per possere resistere alle caccie lontane che sono in Roma.

Un'altra sorte di bracchi sono in Francia, quali chiamano spagnioli; questi sono cani travaglianti'2 e leggicri; di questi quando se ne potessino avere tanti che se facessi una compagnia, non se potria migliorare'<, perché questi hanno tutte le parte vogliono avere li bracchi in ie campagnie di Roma, e sono per il generale tutti belli; se dice ancora che quando li bracchi da ucello o vero bracchi da rete scarsi'4 si mettano fra bracchi da monte e si avezzano a levar fiere e seguitarle, sanano perfettissimi per doi rispetti: e1 primo perché sono travaglianti, né si straccano così presto, l'altra è che seguitano un puoco la fiera che lievano e poi tornano al patrone, e questo è perché generalmente non seguitano troppo, che è quello che il paese di Roma vole, che li bracchi tornino presto, abbiano bon naso a levare e che siano macchiaroli'5 e questo se dice perché il paese de Roma è grande, e quando si va a caccia sempre si cerca paese assai, sì che seguitando li bracchi se perde tempo a ricuperarli e per questo si manca di cercare quello si pensa cercare, e ancora che li bracchi se perdono volentieri" per li impedimenti se sono dirti.

Ci sono varie osservazioni da fare su queste pagine di Domenico Boccamazza. La prima è che già nel 1500 circolavano in Italia molte razze straniere di levrieri e anche di bracchi. Lo sottolineiamo per il fatto che ancora oggi l'italia è il paese europeo in cui vengono impiegati a caccia più segugi stranieri che in tutte le altre nazioni. A quei tempi quindi non solo vi erano in Italia - nella campagna romana in particolare, stando a Boccamazza - levrieri inglesi, irlandesi, francesi e spagnoli (alcuni con il nome che riportano tuttora), ma anche levrieri turchi (mi immagino l'attuale saluki, o levriero persiano, oppure, chissà, il levriero afgano). E poi bracchi nostrani, ma anche francesi, ben diversi dai nostri però, perché tutti abituati nella caccia a forzare. Insomma, la globalizzazione cinofila era presente allora come oggi.

L'altra osservazione - di carattere strettamente tecnico - è che Domenico Boccamazza indica un'altra caratteristica importante dei bracchi da seguita, vale a dire quella che ritornino, che non si perdano in lunghi inseguimenti (come purtroppo avviene ancora oggi), perché altrimenti devono essere ricercati per giornate intere e spesso diventano vittime dei cani da pastore e da guardia. E qui appare un'altra notazione che è valida tutt'oggi e cioè che i segugi francesi, proprio per l'uso a forzare al quale sono stati abituati, sono molto più insistenti nella seguita di quelli italiani. E se si vuole evitare questa rincorsa continua e usufruire di cani che rientrino presto, Boccamazza suggerisce di impiegare, insieme ai "bracchi da monte", cioè ai segugi, i "bracchi da ucello o vero bracchi da rete", perché, oltre ad essere dei buoni lavoratori, (<generalmente non seguitano troppo".

Quando sento dire quindi che attualmente le prove di lavoro avrebbero tolto in parte un po' di iniziativa ai nostri segugi, io dico che in parte può essere vero, ma aggiungo anche che la dote dell'ubbidienza e del ritorno al canettiere è una qualità importante, oggi come evidentemente al tempo di Boccamazza.

Lo stesso autore suggerisce inoltre in altre pagine quale sia la razza migliore dei limieri, cani che necessariamente devono avere più fiuto ed essere più calmi degli altri segugi. Ebbene: ". . .Possendosi avere un limiere, e volendosene fare razza, si faccia montare il limieri una bracca da ucello, la quale vuole essere grande come se ne truova in Lombardia e faranno limieri perfetti".

Insomma, ancora una volta il bracco da ferma viene consigliato non solo per la caccia alle fiere, ma anche quale incrocio per avere un ottimo cane da fiuto e quindi un limiere. Non c'erano dunque problemi a quei tempi nell'incrociare razze diverse e di diverse funzioni fra loro. Ma non ce ne sono stati neppure in periodi recenti.

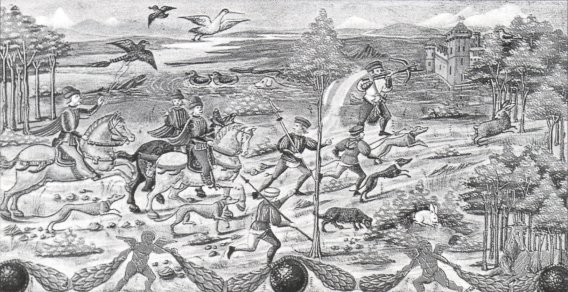

Vari altri autori parlarono delle razze di cani da seguita nel 1500. Fra questi Tito Giovanni Ganzarini, detto lo Scandianese, nei Quattro libri della caccia, edito a Venezia nel 1556; Agostino Gallo nelle Venti giornate dell'agricoltura, pubblicato anch'esso a Venezia nel 1584, nel quale compare la voce dialettale (probabilmente bresciana, patria di origine del Gallo) di sagliusi (o sausi) per segugi e quella di stivieri, che sta per cani da traccia; Erasmo da Valvasone nel suo libro La Qiccia del 1591 e Francesco Birago, che nel 1626 pubblicò a Milano il Trattato cinegetico, ossia della caccia.

Il Birago si dilunga nel suo Trattato riguardo ai levrieri: secondo lui in Italia vi sarebbe solo il levriero turco e quello nostrano e poi "de i bracchi, over sausi da noi detti".

Interessante è come questo autore, a differenza di quelli citati precedentemente, fa ormai una netta differenza fra i sausi, cioè i segugi, e i bracchi, cani da uccelli e da rete, cioè da ferma. E la prima volta che questa differenziazione appare e da allora si affermerà definitivamente. Sentiamo cosa Francesco Birago scrive nei capitoli VII e VIII.

E perciò si vede che tutti li cani hanno odorato; èvero, chi più, chi manco, e tutti se esercitati sono al cacciar, cacciano; ma i sausi e i bracchi per sparvieri e altri uccelli da far volare (e questi chiamo io propriamente bracchi) e per la rete, cacciono più di tutti gli altri, avendo la natura essi generato propriamente per cacciare, e veramente fra tutti li cani di maggior lena il sauso tiene il primo luogo; questi cacciono (parlo de'buoni) tutto il giorno, per vento, per pioggia, per sole, per caldo, per freddo, e finalmente se trovano lepre, od altro animale, quello seguitano a tutto br potere velocemente abbaiando, attraversando boschi, monti, valle, campi, passando fiumi, e a pena morta che è selvaggina, ne fanno saltare un'altra e la seguono con non minor desiderio e ardimento...

Il sauso deve aver la testa grossa, e più tosto lunga che rabuffata (rincagnata), il collo grosso, le narici larghe, le labbia pendenti, l'orecchie lunghe e sottili, e che pendono a guisa di cartoccio: queste qualità sono alcune per bellezze, altre per necessità, e parte per l'uno e per l'altro effetto; per bellezza sono la testa grossa, le labra pendenti e l'orecchie lunghe, sottili e cartocciate; per necessità, la testa lunga, e le narici larghe; petcioché queste due qualità significano il cane essere di buono odorato; per l'uno e per l'altro effetto, il collo grosso, il quale fa bella vista, ed è segno di fortezza nel cane.

Se noi non teniamo conto della testa grossa e del collo, la descrizione che Birago dà del sauso si avvicina ad un segugio come potremmo in parte intenderlo noi oggi. Magari non un segugio italiano, quanto pittosto un segugio francese, tipo il grand bleu de Gascogne. Però, occorrerà ribadire ancora una volta, le razze, nel senso moderno del termine, non esistevano ancora a quei tempi e la ricerca storica si deve basare non tanto sul reperimento della descrizione dei caratteri somatici più o meno omogenei ed affini a quelli dei cani attuali, quanto piuttosto sul tipo di lavoro che essi svolgevano.