Le lepri spezialmente si prendono con cani, ma per trovarle bisogna cani chiamati segugi ovvero bracchetti (qui segusi vel brachi vocantur), i quali quanto più sottile odorato hanno, tanto miglior sono. Anche son necessari cani al correre molto leggieri, che quelle perseguitino e piglino, i quali tutti a questo s'ammaestrano e a quelle pigliar s'inducono, quando delle prese alcuna cosa se ne dà loro a mangiare. Da' quali anche si pigliano cavriuoli e alcuna volta cervi, massimamente con aiuto di reti

grandi poste nei luoghi dove si fugano. Anche si prendono da loro

le volpi, avvegnaché sieno in foga molto sagaci. Anche i conigli, quando si truovan rimossi dalle loro cave. Anche con cani si pigliano porci selvatici e lupi, ma con l'aiuto de' cacciatori, imperrocché rade volte soli presumono appressarsi a quelli, se non sono mastini fortissimi e audaci. Ma a pigliare porci selvatici, di necessità sono spiedi forti con ferro acuto, e in

grandi poste nei luoghi dove si fugano. Anche si prendono da loro

le volpi, avvegnaché sieno in foga molto sagaci. Anche i conigli, quando si truovan rimossi dalle loro cave. Anche con cani si pigliano porci selvatici e lupi, ma con l'aiuto de' cacciatori, imperrocché rade volte soli presumono appressarsi a quelli, se non sono mastini fortissimi e audaci. Ma a pigliare porci selvatici, di necessità sono spiedi forti con ferro acuto, e inmezzo una crocetta: i quali i cacciatori vedendo venire il porco adirato, appoggiano e fermano in terra, tenendo il ferro contra '1 porco, che, da quello fedito, non si può insino al cacciatore appressare: e un picciol cagnuolo a ciò ammestrato lo seguiti, e cosi da' cani s'uccide e da' cacciatori. Anche si pigliano i cervi, quando dall'uomo fediti con saetta o palo fuggono:

e un picciol catello a questo ammaestrato per la via del sangue uscente, il perseguita tanto, che da quel catello mezzo vivo o morto si truova. Anche da' cani si truovano e pigliano gli spinosi e alcuni altri animali.

Questo scritto di Pietro de' Crescenzi èalquanto importante perché ribadisce una volta per tutte quelle nozioni cinofile che circolavano - magari in poesia, come nel caso di Dante nel 1200 e 1300. In primo luogo, segugi e bracchi sono termini che significano la stessa cosa. Bisognerà quindi specificare in seguito, quando si parla di bracchi da ferma, che questi sono cani da uccelli, in francese chiens d'oisel. Questi poi devono avere "sottile odorato", quindi non si tratta semplicemente di cani da corsa o veltri, che si devono preoccupare solo di rincorrere le lepri, ma che devono anche saperle cercare, andando di naso.

In secondo luogo i segugi non cacciano solo questi animali, ma anche gli ungulati di tutti i tipi, benché sul cinghiale e sui lupi sia meglio impiegare mastini. Però, per mseguirli, occorre pur sempre "un picciol cagnuolo a ciò ammaestrato", in quanto evidentemente i mastini non hanno nè il fiuto nè l'indole dell'inseguitore che ècaratteristica del segugio. Compito sempre del cagnuolo, cioè del "picciol catello" - mi sembra di vedere un bassotto, un basset, se non un terrier - è quello di compiere funzioni di cane da traccia o da sangue.

Insomma, a quei tempi - e per molti secoli ancora - non esisteva la caccia di selezione e il segugio veniva impiegato nella caccia a tutti gli ungulati, se non addirittura sul porcospino!

Le descrizioni di Pietro de' Crescenzi, seppur brevi, ci appaiono più esaurienti o forse più moderne di quelle di Michelangle Biondo che nel 1564 diede alle stampe ui

libro intitolato D~ LJ/lZh//S cI l'e//allo//e //b~//i~ (Trattatello dei cani e della caccia) dov l'autore:

'Iratta di tutte le notizie che riguardano il cane le sue malattie e i relativi medicamenti inoltre b insidie delle fiere e la natura e le caratteristiche d

queste, con alcune nobili cacce la Celi ConosCenza

asSolUtame[ite necessaria ai pio illustri principi de nostro teiiipo.

Forse necessaria ai principi d~ allora (i~ Uhe//zis è dedicato peraltro al Cristian issimc Re di Francia) ma non certo ai cacciator d~ oggi che dal Biondo sarebbero spinti e praticare una strage, piuttosto che la nobile ai/e. Scrive infatti l'autore:

E tuor di dubbio clic tra gli animali selvatici le lepri non Sono proprio quelle clic si catteirlno

l'i nga ii no li o i sto I nx e ce, diversi cacciatori e ie per prenderle tenti ano 1 niodo clic segue. Dii iii e sp ìrsi per terreni incolti pielttosto che per le terre eoltii ire procedono eo)n accortezza e diligenza te ne nelo il geiìnzaglio le i ne ti e ji ìssando p~o niaeelìie rosi cespeigli e monti selx osi piuttosto clic i eri e propri boschi. A volte poi m ìndano avanti e ,ìno cli fleit clic stanino li ti mi li le pre, el ietro al la e] o il e tosto sciolgono il e sue lei rner i nscgeienelolo con sIre gridi clic 5erve)nii di iiie t miento. Qeìanelo all i fine sono raggieliite le lepri molto spesso vengono eh1 lui lte el,li e ari i liti iii a che i e le Li ltori posi mo trappar '~l ide dalla h, 1CL a in san 'ei in ìt i Qeiaii ti eiom un pi ii e leI 11)0 e si te rise in,, eorrenelo I lseiamo dirlo to,1i stessi e me C lato ti ( ere un i ,lne lie se de ido eh e tre cm i m me e liii Liii L,itldetc) o un eespei'~lio in attesi delle lepri si t inno

li t sui i di ~rìndi e leei it i e questo sii iene qei indo

il Cr01550 ele i e lec i mtori spinge ii lepre iiise"eieneloli con leinglii eirn. fino a quelli in lgget ire e llliW I i cani subito le aggreeliscoiio e qeìanto sia sanguinoso il cemnìbattimento ben lo saniio i cacciatori; e poiché le hestiede piei tim ide sono senipre vinte, guai alle lepri nelle lotte coi cani cIa insegelimento!

Queste desctizioni di Michelangelo Biondo sanno più di macelleria che di /10hZ/e ai'te. E certo sono stati fatti molti passi indietro rispetto alla c/JaSse a c'onere descritta da Appiano. Ma anche rispetto

alle notazioni di Pietro de' Ctescenzj. Per quanto riguarda le razze di cani, queste noti sono ben specificate se non con il nome generico di levrieri, cani da fiuto, cani da inseguimento. E del resto Biondo, benché voglia scrivere un libro specifico sui cani sembra non andare troppo per il sottile nella loro descrizione:

Ogni cane che insegeia bere si puCì chiamare cane da caccia; e si trova il cane da cerca e quello cli fine odorato. E eh fine odorato o, meglio, eh a h cito, quel cane clic segue' le tracce delle fiere; chi cerca quello clic stami fiere ed altri animali.

E in altra parte del libro aggiunge:

Si deve scegliere il cane d~ì caccia cii eorporateira più

allungata dei eleie precedenti (cane da gelarelia e cane da pastenre, vi, i i; così è meulto veloce nell'inseguire le prede. Anche il suo capo sia allung sto e affusolate verso la bocca; il taglio strette, ele"ln ,,cchi noi) è eha credere migliore cii quello 1 srgo ne si apprezzano in modo particolare gli OCchi coperti cli (dite sopracciglia: si preferisce pette, largo e o'aiiihe torti con picchi piccoli. Gli omeri siano ossuti sss o e larghi, il torace proteso e grosso. Qemella parte dove staiino i genitali leidata se stretti e ,ìrCeiata e lo stesso membri) e testicoli meglio che siano raccolti che peiielenti. Per consuetuel,iie di questo cane si apprezza a coda ihbastanza bn i poiché nessuna esigenza di velui- ira inìpone ehe sii corta. Sono preferiti omeri più ;orti e pio protesi i erso terra che n,,n a schiena e picchi poosterieìri i qui iii invece comuiiemente sono, mpprezzati e]elaneldi si suo pio larghi; il ventre e così e reni qcianto pio 5 lt mmci stretti, tanto pio questo arà indizio cii velcoe or i Un ottimo cane dIa caccia sarà ~uelle) clic sì e ee,t,s si SUOI),) delle trombe e dei Coll'tu, enelenelu la testa e drizzaiiele, le orecchie colme se edesse la preda; eienello che si sforza cli liberarsi elal ai i nzagl i,ì, clic sì contorce latrando; qeicl lo inoltre lìe sì alza sul le zam pc posteriori, m orel c'ch i anehoi il acciatore e che coi movimenti precede il fischi,, e le sortazloni: qenesto tipo cli cane si chiama levriero per fatto che prenele le lepri.

Ecco dunque come, al di là di certe conusioni cinofile e venatorie proposte da ufichelangelo Biondo, si viene a scoprire na derivazione etimologica molto chiara: il nome levriero (come avevamo già visto) deriva da lepre, perché evidentemente questi cani erano impiegati principalmente sulla lepre.

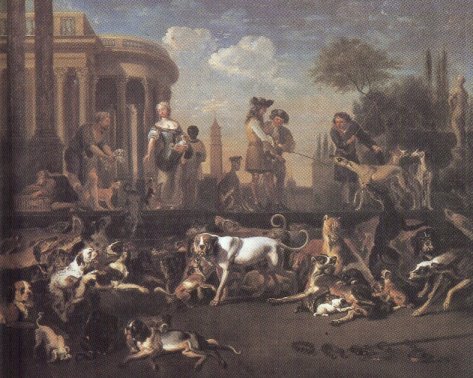

Se noi del resto osserviamo le tante riproduzioni della caccia alla lepre che compaiono in questo periodo (almeno in Italia, mentre per quanto riguarda la Francia sono rappresentati cani più massicci, più tozzi e con grosse orecchie pendenti) ci accorgiamo proprio che non vengono impiegati i segugi così come li intendiamo adesso - parlo del segugio cosiddetto classico - quanto piuttosto, nella maggioranza dei casi, smilzi e veloci levrieri dagli orecchi dritti o mezzo pendenti, rassomiglianti all'attuale piccolo levriere italiano, anche se di dimensioni maggiori. Vedasi al proposito, la bellissima rappresentazione che Paolo Uccello, nel 1460, dà della caccia, nella tempera su tavola detta "Caccia di Oxford">.

Michelangelo Biondo ci scioglie però anche un altro enigma. Ci dice cioè da quale tipo di cane derivi il cane da ferma e come, ancora nel 1500, il "cane da fiuto" poteva essere sì un limiere o un segugio, ma anche un cane che attualmente definiamo da ferma o, per meglio dire in quel periodo, un cane da rete o da uccelli. Sentiamo:

Alcuni sostengono che un ottimo cane da fiuto deve essere anzitutto ben proporzionato; anch'io sono d'accordo e preferisco il muso breve piuttosto che allungato, simmetrica la testa; e non deve essere tale, il corpo, che la parte anteriore sembri più grande, ma uguale a quella posteriore; il petto non più grosso del ventre, il dorso di giuste proporzioni e allungato fino alla coda; sia agile e veloce il movimento degli occhi e continuo il drizzar delle orecchie, che altrimenti sono pendenti; sia vivace il moto della coda mozza e continua l'agitazione del muso mentre fiuta la terra; ritengo più intelligente il cane che più a lungo annosa i rovi e gli spini, cercando la preda; infine è un ottimo cane da fiuto quello che si blocca, quando ha scovato la preda, aspettando il padrone. A proposito del colore, in Italia si preferisce screziato, che rassomigli il più possibile alla lince maculata, ma non è da disprezzare un cane nero. Il colore bianco o anche il fulvo stanno bene al cane da fiuto.

Il colore nero no! Ma quel maculato che si ritrova in tante razze di cani da ferma ed è caratteristico del bracco roano o melato e quel bianco e fulvo, davvero ricordano l'attuale mantello del bracco italiano. Nero comunque è colore ancora oggi caratteristico del segugio.

Dalle pagine di Michelangelo Biondo appare ad ogni modo ormai assodato un fatto: che per cani da seguita si intendono bracchi, cioè cani da fiuto, che individuano e riescono a scovare gli animali, mentre i levrieri hanno il compito di rincorrerli. Spesso però sono gli stessi bracchi che assolvono tutte e due le funzioni. Inoltre fra i bracchi sono già comparsi in pianta stabile i bracchi da uccelli o da rete, quelli cioè che servono a catturare la piccola selvaggina dopo che l'hanno indicata con la ferma.

E interessante sottolineare a questo punto la fortuna che ha avuto nella cinofilia - ma non solo in questa, cioè anche nella lingua

- il termine bracco.

Non si conosce bene la sua etimologia. Certamente non deriva dal latino, probabilmente dal germanico brakko. Altri dicono dal celtico. In italiano già compare chiaramente nel 1200. Rimane il fatto che questo nome era tanto legato alla caccia fin dai tempi antichi, in quanto i cani più diffusi erano appunto bracchi, che da esso è derivato il termine braccare, inseguire la selvaggina, braccata, cioè battuta di caccia, bracconiere, bracconaggio e, in modo più positivo, bracchiere che è una forma antica e oggi maremmana di indicare il canettiere.

Vorrei ricordare inoltre che ancora adesso, quando si vanno ad addestrare i cani nel periodo antecedente l'apertura della caccia, in Toscana si usa il termine di "portare i cani a braccare", cioè portarli sugli animali in allenamento dopo un lungo tempo di riposo. E lo si dice per i cani da seguita più che per quelli da ferma, quasi che perdurassero ancora incertezze nelle funzioni venatorie dei cani come avveniva nel

1500.

Dire quindi bracchi per designare cani da seguita, che non siano solo cani da corsa come i levrieri, o dire bracchi per indicare cani da ferma (specificando però questa precisa funzione), è ancora la stessa cosa al tempo di Michelangelo Biondo come a quello di Brunetto Latini.