Le popolazioni barbariche, nelle loro invasioni, si portarono al seguito dei cani non soltanto da caccia, ma anche da combattimento, cani robusti di tipo molossoide che venivano impiegati nella caccia alle grandi fiere come l'uro (un bovide selvatico che abitava allora le grandi foreste e le piaghe europee, al pari del bisonte), l'orso, il lupo, il cinghiale e il cervo. Cacce pericolose, tanto più che non venivano usate armi da fuoco, ma spesso addirittura si ingaggiavano dei veri e propri corpo a corpo fra cacciatore e preda.

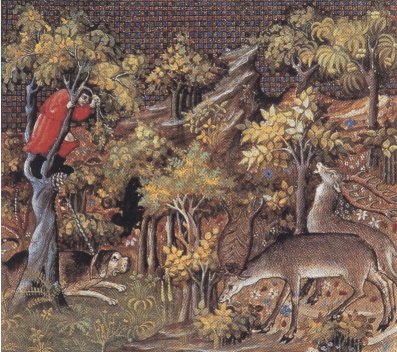

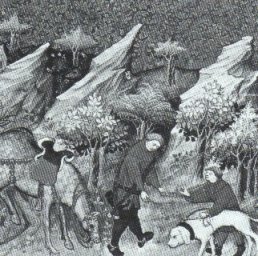

Se noi osserviamo alcune miniature dell'Alto Medioevo, ci accorgiamo che alcuni cani da caccia erano alquanto grandi, con la testa grossa e le orecchie pendenti, spesso

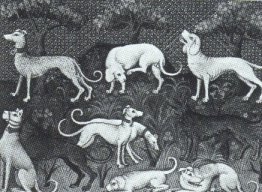

con dei collari di protezione, simili magari al S. Uberto. Ma una gran parte erano invece levrieri o veltri abbastanza smilzi con il

muso appuntito, le orecchie a pipistrello, mezze ritte e mezze no.

Se noi osserviamo alcune miniature dell'Alto Medioevo, ci accorgiamo che alcuni cani da caccia erano alquanto grandi, con la testa grossa e le orecchie pendenti, spesso

con dei collari di protezione, simili magari al S. Uberto. Ma una gran parte erano invece levrieri o veltri abbastanza smilzi con il

muso appuntito, le orecchie a pipistrello, mezze ritte e mezze no.Probabilmente i primi venivano impiegati anche come cani da fiuto e nella funzione di limieri, detti anche bracchi: brakko, brakkon in lingua germanica (termine che sembrerebbe quello originario), bracons o brachets in Gallia, da cui poi deriverà il nome francese di briquet che sta per bracchetto. I secondi invece erano dei veri cani da seguita - torse meglio da corsa - dei levrieri o vertragi come li aveva descritti Arriano.

Qualcuno ha anche ipotizzato che il cane da ferma tragga origine dal limiere. Questo cane veniva impiegato, prima dell'inizio della caccia vera e propria e dell'inseguimento agli ungulati, per localizzare i covi dei selvatici in modo da poter predisporre le reti nei luoghi più opportuni e stabilire dove sciogliere la muta di segugi, oppur dei veltri, con la probabilità di un rapido scovo. Oltre che con la rete, come abbiamo visto, le lepri potevano essere catturate anche alla corsa.

Il limiere era un cane che lavorava senza dare la voce (anche se non sempre). Legato a un lungo guinzaglio (ligamen, da cui il nome di limiero o limiere) e quindi sempre sotto il controllo del canettiere, questo ausiliare lavorava con la stessa caratteristica degli attuali cani da traccia: massima concentrazione, muso a terra, lieve dimenìo di coda per mostrare così di essere sulla passata.

Può darsi che col tempo, anche perché costrettovi dalla corda di ritenuta, avesse cominciato ad acquisire degli atteggiamenti, delle pose simili a quelle che poi saranno le vere e proprie ferme.. .di un cane da ferma. Ad ogni modo, come vedremo, sarà Michelangelo Biondo a sciogliere l'enigma nel 1500, considerando il cane da ferma come derivato dal cane da fiuto.

Occorre però sottolineare, e questo vale per il Medioevo come per l'età classica, che sarebbe assurdo ritenere presenti a quel tempo delle razze come le intendiamo oggi noi, con relativo standard e magari

pedigree. Tanto più, bisognerebbe aggiungere, che ancora oggi le mute dei cani da cinghiale sono per la maggior parte composte di bastardi. Insomma, se non si va tanto per il sottile nel terzo millennio, quanto a purezza di cani e razze ben definite nell'impiego per una caccia antica come quella al cinghiale, non vedo come questo sia ipotizzabile per molti secoli fa.

pedigree. Tanto più, bisognerebbe aggiungere, che ancora oggi le mute dei cani da cinghiale sono per la maggior parte composte di bastardi. Insomma, se non si va tanto per il sottile nel terzo millennio, quanto a purezza di cani e razze ben definite nell'impiego per una caccia antica come quella al cinghiale, non vedo come questo sia ipotizzabile per molti secoli fa.Il primo comunque che ci dà una descrizione di cani da caccia come brevemente l'abbiamo abbozzata anche noi, fidandoci spesso più dell'intuizione che di documenti sicuri, è Brunetto Latini (1220-1293) nel Trèsoe grande enciclopedia scientifica che compendiava la storia universale dalla creazione del mondo fino ai tempi dell'autore. Egli scrive di:

Bracchi cogli orecchi pendenti e grandi e conoscono al fiuto ove passa o bestia o uccello... Gli altri chiamansi segugi perché seguitano la bestia in fino alla fine. Onde ve n'è di tali che sempre seguitano ciò che uomo loro apprende in gioventù, sì che gli uni cacciano cervi ed altre bestie campestri... Gli altri sono più leggieri e più snelli a correre per prendere sua bestia in bocca. Gli altri sono mastini grandi e grossi e di molto grande forza, e pigliano lupi, orsi, porci selvatici e altre grandi bestie.

Da queste descrizioni appare come i bracchi "cogli orecchi pendenti e grandi" potrebbero essere identificati non tanto o non solo con un cane da ferma quanto, supponiamo, con un cane tipo S. Uberto. I segugi possono essere rapportati ai veltri o levrieri. I mastini infine, che venivano impiegati anche quali cani da guardia e da difesa, potrebbero essere rapportabili ad alcuni dogues e molossi, al pari degli attuali cani corsi (la razza italiana ricostruita e riconosciuta solo da qualche anno) che, non a caso, trovavano impiego non solo nelle mute da cinghiale di vari re francesi, ma anche, nei secoli a venire, dei Borboni di Napoli. Vedasi al proposito il mio libro su La Bestia Nera, nel quale compaiono alcune foto di

dipinti che ritraggono proprio l'impiego di questi cani nella caccia al cinghiale presso la corte dei Borboni.

dipinti che ritraggono proprio l'impiego di questi cani nella caccia al cinghiale presso la corte dei Borboni.Federico Il comunque, nel suo monumentale libro De Arte venandi cum avibus, scritto verso il 1236, continua a parlare di veltri quali cani fra i più veloci e che servono da ausilio per la caccia con il falco:

Poiché il cane è fra gli altri animali l'aiuto più veloce per i falchi che predano, e poiché, dal momento rhe una sola razza di cani è più veloce fra tutte le iltre, e quelli invero vengono chiamati e sono levrieri veltri, conviene che il cane che dovrà venire in aiuto ;ia di questa razza, infatti, come è stato detto, è il ,iù veloce.

A dir la verità il testo latino riporta "canes leporarii seu veltres", cioè i veltri veltrus leporarius), quindi i cani più veloci, sono anche cani da lepre. Tanto più, come ci preciserà anche il citato Michelangelo Biondo, il termine levriero deriva dall'antico termine francese lévrier che sta appunto per lepre, oggi in francese lièvre. Lingua d'oc, lingua d'oil e lingua del sì vengono dunque a confondersi. Sono insomma i veltri i cani da cui sono derivati, oltre che i levrieri attuali, anche buona parte dei segugi da lepre di oggi.

Peraltro per cacciare con il falco e quindi la piccola selvaggina, non c'era certo bisogno di segugi massicci come quelli 5. Uberto oppure di molossi.

Un secolo dopo la morte di Federico Il, i falconieri, più che servirsi di veltri, cominciarono ad usare anche bracchi fermatori, come appare chiaramente dal ciclo pittorico di Ambrogio Lorenzetti della metà del 1300 nel palazzo pubblico di Siena, in cui si vedono rappresentati un cavaliere con un falco sul braccio e un cane che ferma della selvaggina.

Che il veltro servisse ad inseguire soprattutto la lepre ce lo conferma anche Dante nel sonetto famoso: "Sonar bracchetti e cacciatori aizzare / lepri levare ed isgridar le genti / e di guizagli uscir veltri correnti...". I bracchetti cioè, cani sagaci e di naso (come ricordava il maestro di Dante, Brunetto Latini), servivano per indicare e scovare la selvaggina e abbaiavano alquanto. Poi i cacciatori liberavano dai guinzagli i veltri perché inseguissero le lepri, per catturarle, come nel caso della chasse à courre, oppure per indirizzarle verso le reti.

Solo Gaston Phoebus però ci dà una prima enumerazione dei cani da caccia impiegati nel Trecento. Essi sono alani (alans ozi chiens deforce, cioè cani usati sulle bestie grandi e feroci), levrieri o veltri (Lévriers), cani da seguita (chiens courants, come si chiamano a tutt'oggi i segugi francesi), cani da ferma (espaignolz, épagnezéls ozi chiens d'oisel). Vi sono poi gli incroci (meslés) e in questi vengono compresi cani provenienti dai mastini e dagli alani, dai cani da seguita e dai levrieri.

Come si vede, se le funzioni sono in parte già definite - e in effetti le specializzazioni, come quelle del cane da ferma, nascono proprio in questo periodo - le razze non lo sono ancora del tutto.

D'altra parte il Conte di Foix arrivò a possedere nel suo canile più di 1500 cani da caccia. E facile immaginare quindi, non solo la confusione, ma anche i possibili incroci a cui questi cani andavano incontro. Dai disegni e dalle miniature che accompagnano il suo libro - alcune delle quali riproduciamo - appare del resto chiaro che forse solo qualche cane e avvicinabile all'attuale Sant'Uberto, qualcun'altro genericamente a dei levrieri, forse qualcun altro ancora a griffoni, ma il resto appartiene a razze che oggi dovremmo chiamare indefinibili.